Ce petit journal évoque l’exposition de François Potier, « La Mécanique du papillon », présentée par le Centre régional de la photographie de Cherbourg-Octeville, à la chapelle de l’école des Beaux-Arts, du 28 avril au 9 juin 2006.

François Potier est né à Charleville-Mézières en 1969. Il vit à Brest. Ancien élève de l’école des Beaux Arts de Cherbourg-Octeville, il a travaillé sur le volume cinétique avant de se consacrer à la vidéo depuis 2001. François Potier a reçu en 2005 l’aide individuelle à la création attribuée par la Drac Basse-Normandie, pour la réalisation d’Affichage libre. « La Mécanique du papillon » est sa première exposition personnelle.

Créé en 1999, dans le prolongement de Le Point du Jour, éditeur spécialisé en photographie, le Centre régional de la photographie de Cherbourg-Octeville (crco) organise des résidences et des expositions. Depuis 2004, le crco est chargé du suivi de la Commande publique qui se poursuit pendant trois ans, avec sept artistes invités, parallèlement à l’Opération de renouvellement urbain à Cherbourg-Octeville.

Fin 2007, le crco s’installera dans un bâtiment, proche de l’école des Beaux-Arts, qui réunira salle d’exposition, bibliothèque, laboratoire numérique et appartements de résidence pour chercheurs et artistes invités. Ce centre d’art, tourné vers la photographie et la vidéo, veut être un lieu inscrit dans le territoire régional et ouvert à ses habitants.

Afin de palier un manque que nous partageons tous plus ou moins, François Potier s’est donné un nouveau corps doté d’un troisième œil. Ainsi équipé, il parcourt la ville à la recherche d’il ne sait quelle épiphanie. Il y retrouve d’abord le vocabulaire d’un quotidien qu’il ne connaît que trop bien, dont il énonce la souffrance ordinaire avec tendresse, et sans pathos. Les choses seraient donc ainsi, leur réalité ne blesse plus vraiment, plutôt que les fuir, il va chercher dedans. Dans le gros plan d’un visage boursouflé de froid et d’alcool, le guingois du cadrage, il sait trouver la dignité d’une chair et d’un regard. Il détaille sur les

murs fatigués la lèpre qui les parcourt à bas bruit. Il y a donc cette acceptation d’un réel, le sien, en toute humilité, en toute simplicité. Les vidéos de François Potier ne jouent pas des facilités de l’informatique, elles ne se complaisent pas dans des jeux formels, abstraits et programmatiques. Elles acceptent la figuration, le monde comme premier référent. En ce sens elles viennent prolonger le cinéma, ou plutôt le déloger. Elles sont au cinéma ce que les poèmes sont à la littérature : un questionnement de son origine, de sa matière, de ses rythmes ; en deçà de la rhétorique dramatique. Le plus souvent, il n’y a pas de narration dans « La Mécanique du papillon », seulement des sous-narrations produites par le grain et le séquencement des images. En même temps, si François Potier se soumet au réel, il ne s’y enferme pas. Il cherche, attend ses ouvertures, et il est prêt pour cela à le trafiquer par des recherches de montage. Ainsi, il arrive que des hommes marchent inlassablement sur place d’un pas parfaitement élastique, qu’un mur s’ouvre directement sur l’habitacle d’un bus, que le personnage d’une affiche dominant la ville s’anime dangereusement pour boire un coup de Fine, que le temps s’affole au cadran d’une cathédrale. Ce qui nous vaut des moments de franche rigolade, mais aussi des irruptions d’inquiétude. Sortant de l’exposition, on ne voit plus Cherbourg comme avant. Nous retrouvons dans la réalité la touche de surréel que François Potier a su mettre dans ses films : nous ne sommes plus certains que la statue équestre de Napoléon, sur le port, ne va pas s’animer, ou que les mouettes ne sont pas téléguidées sur la console d’un joueur mégalomaniaque… C’est que, sous les plaisirs de l’imaginaire et du gag, s’exercent une critique sociale toujours souriante, et une discrète invitation à penser que la signature de l’exposition illustre bien. Car « La Mécanique du papillon », véritable poème vidéo sculptant la matière filmique au plus près de son abstraction, nous installe dans une réflexion à quoi invite toute image, inévitablement : un papillon bat derrière la vitre, dans un tremblé qui nous donne l’éternité d’un instant rassemblant tous les états de ses battements d’ailes ; impossible de franchir le miroir devant lequel nous nous tenons, notre oeil faisant corps avec le viseur de la caméra.

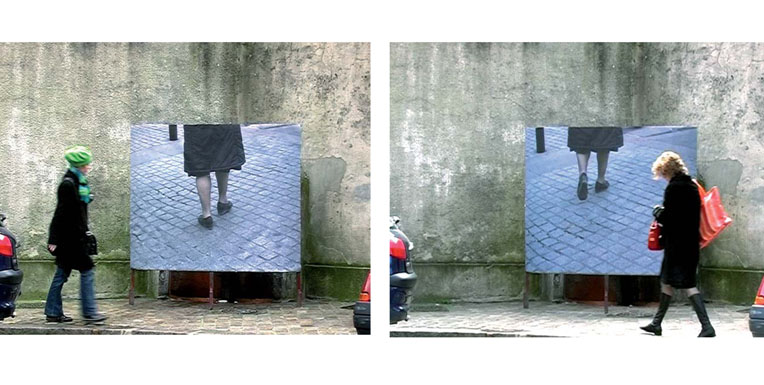

Trois plans fixes successifs montrent trois espaces urbains neutres qui se trouvent être à Cherbourg-Octeville. Chacun est défini par trois « strates » dans l’image : un mur constituant le fond presque théâtral des deux mouvements qui s’y superposent ; au centre du mur, sur un transformateur électrique ou une palissade, apparaît une suite saccadée de cinq photographies montrant, respectivement, des agents municipaux au travail, des adolescents descendant d’un bus, deux jambes qui marchent. Devant, des passants entrent et sortent du cadre.

Vidéo, 3 minutes (2006)

Entre les deux mouvements, une différence de rythme : celui continu, naturel ou rapide, des passants ; celui répétitif, heurté ou lent, des cinq photographies. Le second semble la forme élémentaire, archaïque, du premier, déployé, actuel – de l’image fixe à l’image en mouvement, du geste pur au déplacement orienté. Présence incongrue de la ville apparemment insignifiante dans la ville apparemment réelle. Chaque passant pris dans sa flânerie, son parcours, son occupation ignore les micro-événements qui se répètent. À tel point qu’on pourrait parfois croire les cinq photographies numériquement « collées » dans l’image filmée en continu des passants.

À la faveur d’un coup de vent, de l’intervention – volontaire ou non – de passants, le collage s’avère littéral : les cinq photographies sont des affiches successivement apposées sur les caissons-palissades. L’« écran » qui semblait creusé artificiellement par la succession des photographies se révèle une surface sans profondeur concrètement recouverte d’une suite de « tableaux ». Dans une même frontalité, les variations picturales contaminent le défilement vidéo, l’installation in situ, le travail du montage.

Affichage libre est une interprétation du film d’animation où des images en papier s’accordent avec la matérialité des trottoirs, leur persistance décalée avec le mouvement des passants. Ce que le film enregistre de la manière la plus simple est un espace mental, figuré par le mur à l’arrière-plan, où peuvent coexister des dimensions contradictoires : l’image et son référent, un contexte et des détails, la durée et le passage. On ne sait plus alors si le défilé des passants fait tourner les images, leur insufflent une respiration, ou si ce sont elles qui retiennent leur souffle, attendant pour bouger qu’eux, les passants, aient le dos tourné.

La série, qui donne son titre à l’exposition, est constituée de trente brèves vidéos dont plusieurs ont été réalisées à Cherbourg-Octeville. Elles sont projetées en grand sur les quatre murs de la chapelle de l’école des Beaux-Arts. Chaque changement d’axe dans la projection correspond à un nouveau film, à l’exception de quelques-uns qui se « déploient » successivement ou simultanément, en léger décalé, dans plusieurs directions.

Au bout de la rue, un homme qui n’est pas un acteur, si ce n’est de son propre scénario, avance vers nous en reculant ; il voit qu’on le filme, hésite, mais continue. Arrivé à la hauteur de la caméra, il se retourne brusquement en criant « Dean Martin » et se met à courir. La caméra le suit au même rythme effréné, la rue défile, jusqu’à ce qu’enfin l’homme se jette dans un immeuble dont il ferme précipitamment la porte.

Vidéos, 15 minutes (2000-2006)

Il s’agit autant d’une expérience de l’espace que du temps ; nous avons juste la possibilité de tourner la tête lorsque notre attention est appelée par l’image qui surgit. Tout au long de La Mécanique du papillon, des rythmes, des fragments de récits, des motifs se répondent et s’enchaînent pour former une ligne temporelle accidentée où nous nous accrochons comme nous pouvons.

Action mécanique et naturelle, passivité rétinienne, tentative de saisir un sens : nous faisons, sans la maîtriser, l’expérience de la matière même des films ; des mouvements qui se répètent, comme une naissance, jamais advenue, toujours recommencée, ou contraire l’éclat d’un geste qui brise la continuité ordinaire, la solidité des pierres, la pesanteur des jours.

Une main tient une « montre de papier » dont les feuilles cadrans défilent en accéléré simultanément au mouvement réel de l’horloge de l’église de la Trinité à Cherbourg-Octeville. La statue équestre de Napoléon s’arrache à son socle pour suivre sa jumelle qui vient de passer sur le toit d’un camion. Un moineau au ralenti, sans cesse bat des ailes, suspendu au-dessus du sol.

Différence et répétition définissent autant le monde qui est, sans et pour personne de toute éternité, que la présence de l’humanité au monde, fugitive, absurde et unique – car sans elle, le monde s’effacerait. L’ensemble des films se tient sur cette corde raide, au plus proche d’une intuition qui ne peut s’incarner que dans des formes à la fois récurrentes et diverses. L’oxymore comme métaphore de la condition humaine, c’est cela la mécanique du papillon.

Le film montre la destruction progressive d’un immeuble à Brest. Son titre reprend un graffiti énigmatique bombé sur des volets fermés. Tout se déroule autour du carrefour où l’immeuble est situé. On le verra sous différents angles, à plusieurs distances, tandis que des passants, en voix off ou filmés en plan serré, nous disent ce/ceux qu’il a abrité/s au fil du temps. Constamment, de l’histoire de l’immeuble – logement d’immigrés espagnols avant-guerre, café populaire, plus récemment association culturelle, de sans-papiers, squat enfin – on glisse à l’histoire du quartier, de Brest, de la vie traversée par les difficultés du présent, le souvenir de la guerre. À la croisée des regards, un immeuble en voie de disparition est ainsi mis à nu par ses regardeurs.

Vidéo, 17 minutes (2006)

Parce que le présent est celui de la destruction, la mémoire toujours décalée l’est ici d’autant plus. Des strates de passé apparaissent en même temps que tombent les murs de l’immeuble. Au-delà des pointes de nostalgie, on comprend que la ville est dans les têtes et que cette destruction correspond aussi à un effacement des traces, même devenues quasi muettes, d’une sociabilité urbaine populaire. À ce renouvellement ambigu mêlé d’une incertitude quant à l’avenir (qu’y aura-t-il à la place ? des logements sociaux ? on espère…) fait écho le récit de deux jeunes ex-squatters.

Mais les témoignages restent fragmentaires, parfois contradictoires ou confus. Ils suggèrent des failles, font entendre des paroles qui hésitent entre des fragments de vie minuscule et des bouts de discours revendicatifs ou désabusés.

Pendant ce temps, la grue implacable et, a-t-on envie de dire, si délicate dans ses gestes poursuit son oeuvre, tandis que continuent de circuler, comme si de rien n’était, les autos et les gens. Puis, brusquement des pierres tombent trop loin, une dame avec un landau manque d’être écrasée. Le temps qui passe lentement, détruit et induit la mort. Les corps comme les bâtiments où se loge la mémoire sont voués à la disparition. Quand le film s’achève, ne reste que des pierres.

Un peu plus tôt, un homme, un papier à la main, s’aperçoit que l’« Association de médiation interculturelle » qu’il cherchait était située précisément à ce carrefour. Le plan qu’il tient est désormais une pauvre relique mais figure peut-être aussi ce qui viendra là, dont on ne sait rien. « Ça va se reconstruire » dit la voix off. La ville se fait sur la ville, comme des vies succèdent à des morts, en un perpétuel recouvrement.

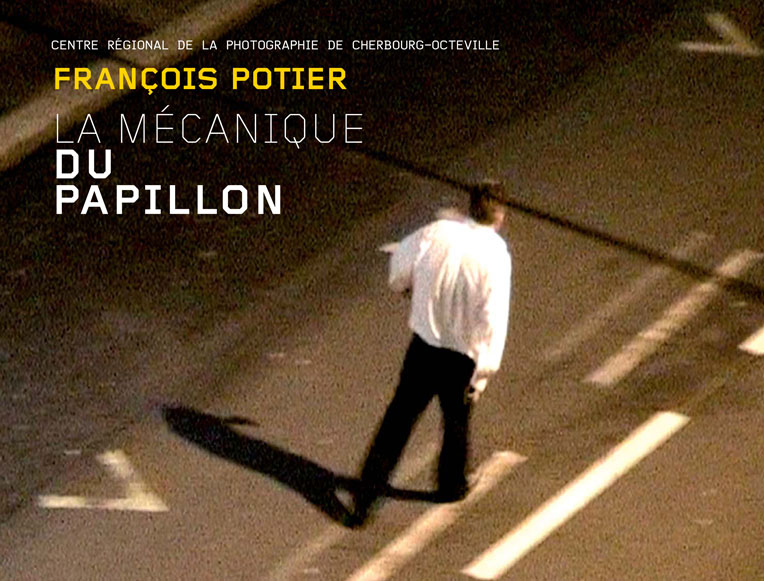

Depuis la fenêtre d’un immeuble à Brest, une rue la nuit, à la manière d’un fleuve, où descendent des papiers, des chiens, des poubelles, des gens, mêlés dans la lumière nocturne et le grain de l’image. Au fronton d’une agence d’assurances, qu’on ne verra pas : « Mutuelle action. » Sur le trottoir d’en face, ou en dessous, la caméra suit des déambulations comparables que le montage raccorde dans un même mouvement. Plus souvent, c’est un collage de moments étranges, de bribes de récits où des individus sans visage s’entrechoquent, titubent, tombent.

Vidéo, 6 minutes (2005)

L’impression de voyeurisme, si elle est bien là, demeure paradoxale : ce qu’on scrute, est l’espace le plus public, la rue qui est à tous ; ce qui s’y passe, pour être surprenant parfois, n’en est pas moins banal à cette heure et à cet endroit. Mais c’est la nuit, et celui qui regarde depuis sa fenêtre devrait dormir. Éveillé, c’est en bas qu’il devrait marcher comme les autres, au sortir d’un lieu allant vers un autre, faire lui seul sait quoi.

L’étrangeté tient à cette identification impossible, à cette proximité distante. L’oeil embué de sommeil reflète les passants somnambules glissant dans le flou. Le regard qui voudrait voir ne peut qu’être entraîné par leur flot. Tout change, et tout revient, selon les mouvements aléatoires des chiens qui divaguent, des papiers soulevés par le vent. Violemment, calmement, des poubelles qu’on renverse ou qu’on pousse pour un hypothétique envol.

À certains moments, c’est un rêve inquiétant ; des images mentales viennent prendre corps dans l’espace réel. Le dedans se retourne comme un gant, sans indice et sans reste, pour former le dehors. On est dans la fascination autant que dans l’effroi. Dans un cadre clos par de hauts murs, le long d’une ligne blanche, un homme hurle, d’une voix qui nous parvient étouffée : « Mais qu’est-ce qu’y s’est passé ? »

Photographies de couverture \

François Potier, extraits de Action Mutuelle, 2006

Rédaction \

David Barriet, David Benassayag, Béatrice Didier (crco)

Conception graphique \

François Moreno

Relecture \

Gabrielle Loetitia

Impression \

Imprimerie Lecaux, Tourlaville

© Centre régional de la photographie

de Cherbourg-Octeville et les auteurs

Dépôt légal \ juin 2006

et La Mécanique du papillon, 2000-2006

Centre régional de la photographie de Cherbourg-Octeville (crco) \

2, rue de Strasbourg F-50100 Cherbourg-Octeville

Tél \ 02 33 22 99 23 – Fax \ 02 33 22 96 66 – crco@wanadoo.fr

Le Centre régional de la photographie de Cherbourg-Octeville

bénéficie du soutien du conseil général de la Manche,

du conseil régional de Basse-Normandie,

de la direction régionale des Affaires culturelles de Basse-Normandie

et de la Ville de Cherbourg-Octeville.

Remerciements à

Jean-Charles Agboton-Jumeau, Laurent Ancel,

Sylvie Ancel, David K-dual, Mathias Lair,

Viviane Liaudet et Florent Pasdelou.