« Souvent, pour s’amuser, les hommes

d’équipage Prennent des albatros, vastes

oiseaux des mers, Qui suivent, indolents

compagnons de voyage, Le navire glissant

sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les

planches, Que ces rois de l’azur, maladroits

et honteux, Laissent piteusement leurs

grandes ailes blanches Comme des avirons

traîner à côté d’eux »1.

L’oeuvre de François Potier est protéiforme. Ces divers éléments peuvent s’articuler de multiples façons. Le merveilleux y côtoie l’ordinaire, le pictural et le photographique se coagulent dans les vidéos de l’artiste. La narration opère, se confronte à la contemplation, au voyeurisme, les scénarii se tissent et se disloquent au gré des désirs et des libertés. Les films se dispersent, se croisent, forment parfois des diptyques, triptyques ou des polyptyques. C’est comme cela que s’organise «le grand départ». Tantôt il s’agit d’une seule projection, celle d’un film d’une grande plasticité, sinon, il s’agit d’un diptyque, dans lequel deux vidéo-projections forment un pendant, visionnées, chacune dans des espaces différents, ces vidéos peuvent enfin « s’additionner » avec d’autres dans une grande épopée cinématographique.

1.Charles Baudelaire, « L’albatros »,

Les Fleurs du Mal, oeuvres

complètes, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, p. 9.

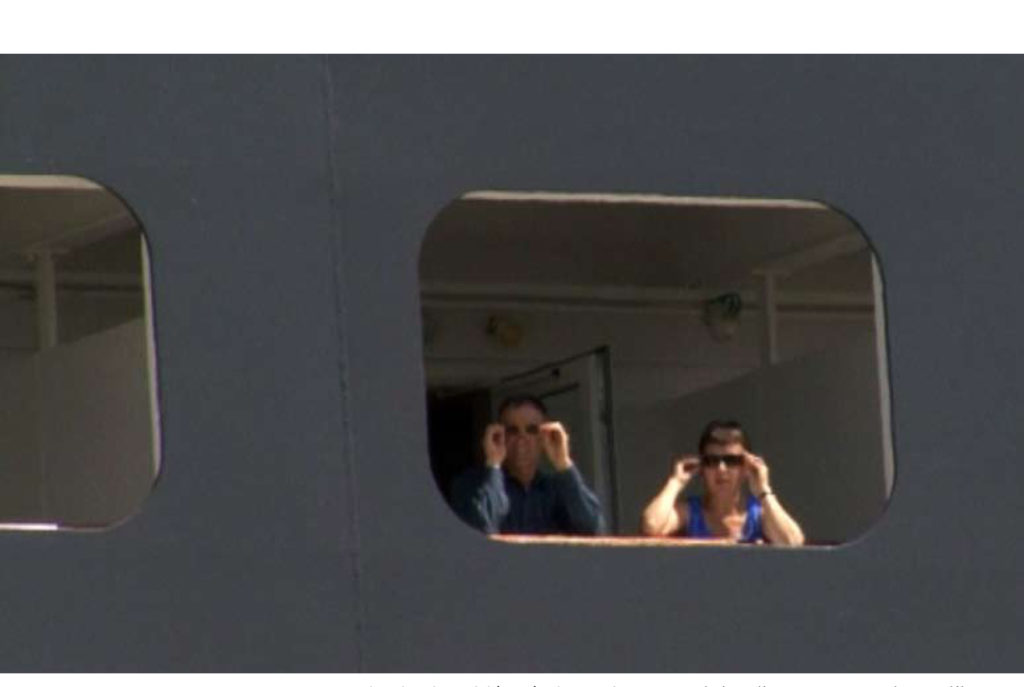

Le film central de cette pièce présente une succession d’importants zooms effectués sur la façade d’un immense bâtiment transatlantique à quai dans le port de Cherbourg. Le spectateur se trouve ainsi confronté à la dualité de cet objet : Des images d’une grande élégance qui se développent sur une trame d’une blancheur virginale ou plus brune suivant les étages considérés, traduisant la nature picturale du point de vue et une histoire complexe qui s’articule dans le montage subtil des différentes scénettes. Les références cinématographiques et picturales sont multiples. Dans un pertinent essai, Jeff Wall traite des rapports entre peinture monochrome et photojournalisme, ici, François Potier pose les éléments d’une réflexion profonde entre picturalité, fiction et image en mouvement.

Dans d’autres oeuvres déjà, comme « la mobylette d’appartement », il avait évoquéces questions, mais, ici, la monochromie ou les gestes colorés qui sont fixés sur des supports suggérant des pellicules, cristallisent ces interrogations, propulsant ainsi le pictural en puissance scénaristique. La beauté des plans et l’étrangeté narrative transcende le film. L’univers rappelle celui de David Lynch, tandis qu’un suspens hitchcockien tient le spectateur en haleine. Ce dernier, pris au piège, comprend alors que c’est lui le voyeur et que les bribes auxquelles il est en train d’assister ont plus à voir avec sa propre histoire qu’à celles de ces voyageurs en attente du départ vers l’ailleurs.

« Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! » 2

Le vidéaste a réalisé d’autres volets de cette épopée, pour l’instant encore immobile. Il a filmé les départs, celui de ces immenses paquebots. Resté à quai, fidèle à son point d’encrage, il contemple ainsi le monde se mettre en mouvement. Avec une simplicité radicale, il montre ces géants s’évader en trichant sur la vitesse et le temps. Ainsi, le Queen Mary 2 s’évapore entre chien et loup, disparaissant dans la nuit profonde, nouveau morceau de bravoure picturale et vidéographique. Le Queen Victoria, dans un mouvement proche de son grand frère quitte la ville encore baignée de lumière évoquant, cette fois, toute l’histoire de la peinture de paysage, les ciels et la lumière du nord. François Potier dévoile alors une autre facette de son talent de vidéaste. Ces films, qui semblent avoir été réalisés d’un seul trait de caméra, sans montage, confrontés au premier volet de cette aventure, découpé et filé avec un métier d’orfèvre, produisent alors un contraste saisissant. Ils imposent leur présence dans la précision et la fixité du point de vue et dans le choix de la vitesse de leur défilement. Baignés, enveloppés et inondés dans l’impressionnante puissance sonore des klaxons de ces deux villes flottantes, ils s’imposent également aux espaces qui les accueillent comme des sculptures sonores. L’artiste joue avec finesse sur le fil du rasoir, entre insignifiant et essentiel, primordial et futile. Il investit cette dualité dans tous les registres, de l’image au regard, de la vidéo à la peinture, de la sculpture à l’architecture.

2. Charles Baudelaire, « L’albatros »,

Les Fleurs du Mal, OEuvres

complètes, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, p. 10.

Les images accélérées donnent à ces scènes impressionnantes un côté comique et dérisoire. Les évidences s’estompent, l’échelle devient plus floue, presque trouble et les priorités s’inversent alors. Ces immensités, symboles de voyage au long court, d’espérances de nouveaux mondes et de nouvelles vies, victimes d’un simple trucage, deviennent les jouets qu’un enfant déplace dans sa baignoire, leur mise en action d’ordinaire majestueuse n’est plus qu’un effet de style, réduits à une mobilité docile, ils ne sont pas différents d’une voiture qui fait demi tour sur le parking d’un supermarché. Pourtant, les mouvements et les gestes qu’ils traduisent demeurent nobles mais ce sont la vidéo, les images et l’oeuvre qui appartiennent au sublime, ce ne sont plus les éléments qui les constituent. Ce ne sont plus les bateaux et les voyages qui sont ici en question, mais le point fixe et son immobilité. « Le grand départ », c’est celui là. Ce n’est pas celui, promesse d’un grand voyage qui n’est plus que simple agitation, c’est celui qui conduit directement dans l’image, c’est celui que l’on doit parcourir de soi à soi, dans sa propre immobilité, parfois, pour enfin voir, entendre comprendre et être au monde.

« Le Poète est semblable au prince des

nuées Qui hante la tempête et se rit de

l’archer ; Exilé sur le sol au milieu des

huées, Ses ailes de géant l’empêchent de

marcher »3

3. Charles Baudelaire, « L’albatros »,

Les Fleurs du Mal, OEuvres

complètes, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, p. 10.

Alexandre Rolla